昔ながらの容量の単位を用いる日本酒の世界

皆さんはお酒やお米などの容量で【1合】や【1升】などの単位を耳にされたことがあると思います。これは古代中国を起源とし、古くから日本で使われきた「尺貫法」により定められた単位によるもので、昭和34年に尺貫法が廃止された後も、その馴染の深さから今も度々使われている言葉です。

容積の単位は【合(ごう)】や【升(しょう)】のほか、「勺(しゃく)」「斗(と)」「石(こく)」があり、それぞれの容量は【1勺=18ml】、【1合=180ml】、【1升=1800ml】、【1斗=18000ml】、【1石=180000ml】となります。

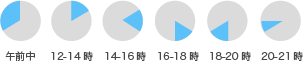

お酒の世界では主に容器でこれら単位を使い分けることが多いと思います。例えばお猪口では【勺】を、徳利や小瓶では【合】、大瓶で【升】、樽では【斗】を使います。そして蔵元の規模を表す単位として、製造量を【石】で言い表すこともあります。

この業界におりますと、この単位の容量をml(ミリリットル)で自然に変換ができるようになって参ります。

例えば、「2.5勺のお猪口は1合の4分の1だから、180mlの小瓶でこのお猪口4杯分だな」とか「4合瓶というのは180mlの4つ分なので720mlである」などです。

またテレビなどでよく目にする鏡開きに用いられる大きな樽は「4斗樽(18L×4=72L)」であることが多いです。

「1000石の石高がある蔵元」というのは1石は1升瓶100本分(180L)なのでその1000倍の1升瓶10万本分。すなわち『180,000L』であることがわかります。

但し、ラベルや帳面など公式な文書などには必ずml「ミリリットル」やl「リットル」を用いることが義務付けられております。