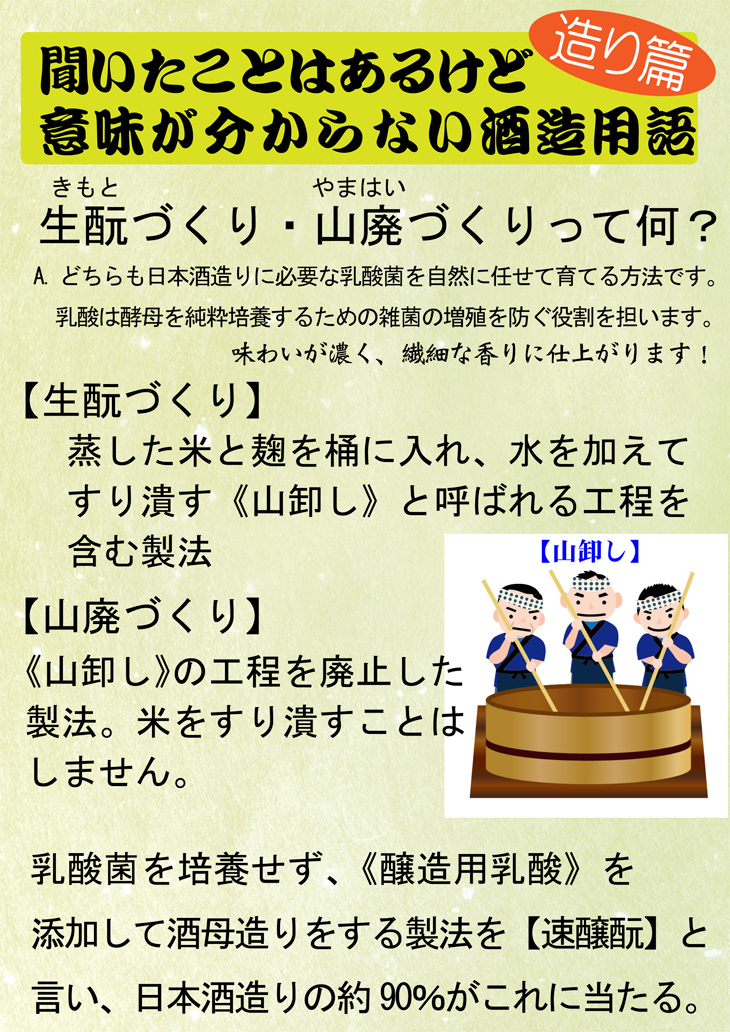

聞いたことはあるけど意味が分からない酒造用語【造り篇1】

日本の伝統的産物として古来より伝承されてきた日本酒造りの世界では、聞いたことはあるけれど意味が分からないと感じたことのある用語が皆さんおありかと思います。このパートでは、そんな用語をピックアップして簡潔ではありますが、解説をさせていただけたらと思います。用語の意味を知ることができるとお酒選びの幅もより広がりますので是非参考にしてください。

先ず取り上げさせていただく用語は【生もと(きもと)造り】と【山廃(やまはい)造り】です。

どちらも一度は耳にされたことがあるのではないでしょうか。

これらは共に雑菌の増殖を防ぐ役割を担い、日本酒造りに必要な乳酸菌を自然に任せて育てる方法で、味わいが濃く、繊細な香りに仕上がるというメリットがあります。

では【生もと造り】と【山廃造り】の違いは何でしょうか。

まず【生もと造り】は蒸した米と麹を桶に入れ、水を加えてすり潰す《山卸し》と呼ばれる工程を含む製法のことをいいます。一方でこの《山卸し》の工程を廃止した製法を【山廃造り】米をすり潰すことはしません。生もと系酒母というのは蔵付きの雑菌混入を前提とした酒母造りであり、安定して乳酸発酵させることは非常に神経を使い、労力や時間を要するものです。現在では極力リスクと労力を低減し、安定した酒母づくりを行えるようにするために『乳酸菌添加』という手法がとられるようになりました。この製法により生み出される酒母を【速醸もと】と呼びます。